Die zweite Station Victor Hugos Rheinreise war Köln. Die Stadt markierte gleichzeitig auch seine eigentliche Ankunft am Rhein. Wie die meisten großen Städte an diesem Strom gehört Köln zu den ältesten Siedlungen in Deutschland. Gegründet wurde sie von den Römern als Stadt Agrippas unter dem Namen „Colonia Agrippina“. Hugo kam mit der Kutsche aus Aachen. Auf seinem Weg legte er einen kurzen Zwischenstopp in Jülich ein und genoss Speis und Trank in typisch deutschen Wirtshäusern. Obwohl er ursprünglich plante, 14 Tage in Köln zu bleiben, verweilte er am Ende nur knapp eine Woche in der Stadt am Rhein. Als Grund dafür nannte er das ständig schlechte Wetter um diese Zeit und die ersten Sonnenstrahlen, die ihn zur Weiterfahrt auf dem Fluss gen Süden motivierten.

Im Jahr seines Besuches, 1842, war die Stadt Köln Teil des Königreichs Preußen. Schon damals war Köln eine der wichtigen Metropolen in Europa und es gab bereits zu dieser Zeit eine Vielzahl an touristischen Angeboten. Doch Hugo war kein „typischer“ Tourist, ja eher mied er die Besuchermagneten und ließ sich einfach treiben. So auch in Köln. In seinen Briefen an Zuhause berichtete er von zahlreichen Bauwerken, Plätzen und Denkmälern, die er eben nicht gesehen hatte, doch störte ihn das kein bisschen:

„[…] Von alldem sah ich nichts. Das ist unsinnig, aber es ist einmal so. Was besuchte ich also in Köln? Die Kathedrale und das Rathaus, nichts mehr. Man muss in einer so merkwürdig reichen Stadt wie Köln sein, dass dies für wenig gelten kann.“

Während seines Aufenthalts übernachtete Hugo nicht in Köln direkt, sondern auf der gegenüberliegenden Rheinseite in dem damals kleinen Örtchen Deutz. Der Grund ist gleichsam simpel und genial: Hugo wollte den Blick aus dem Fenster seines Gasthofzimmers Richtung Köln genießen und mit Humor schrieb er in seinem Brief: „Besser in Deutz wohnen und Köln sehen, als in Köln wohnen und Deutz sehen.“

Kölner Dom

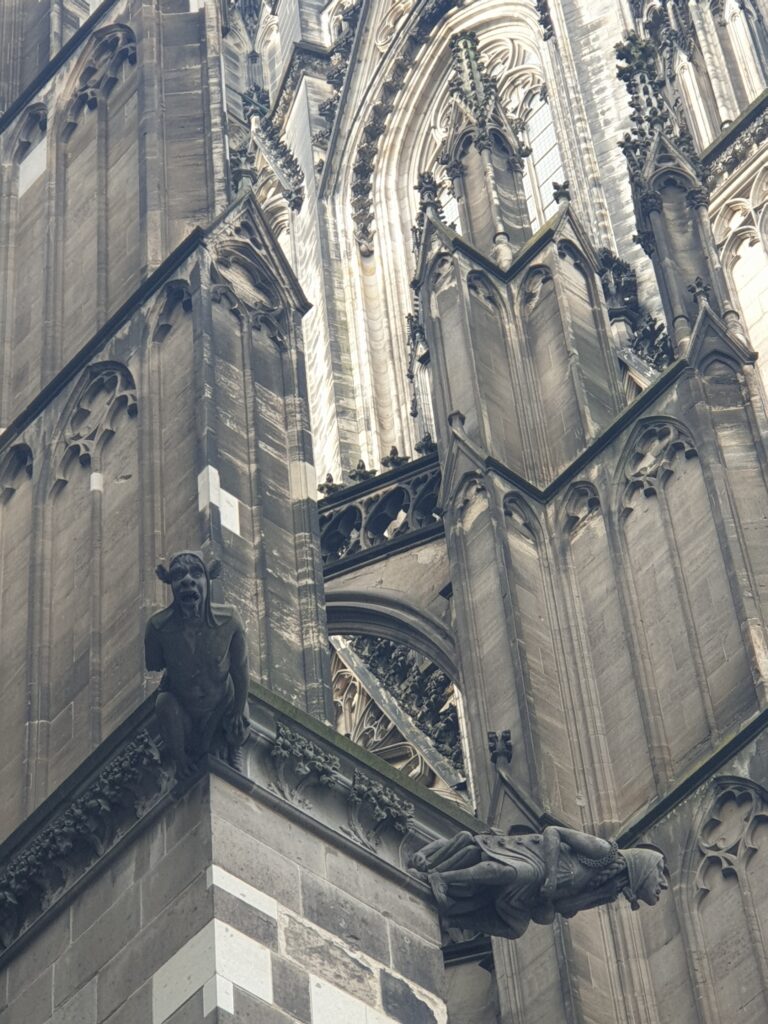

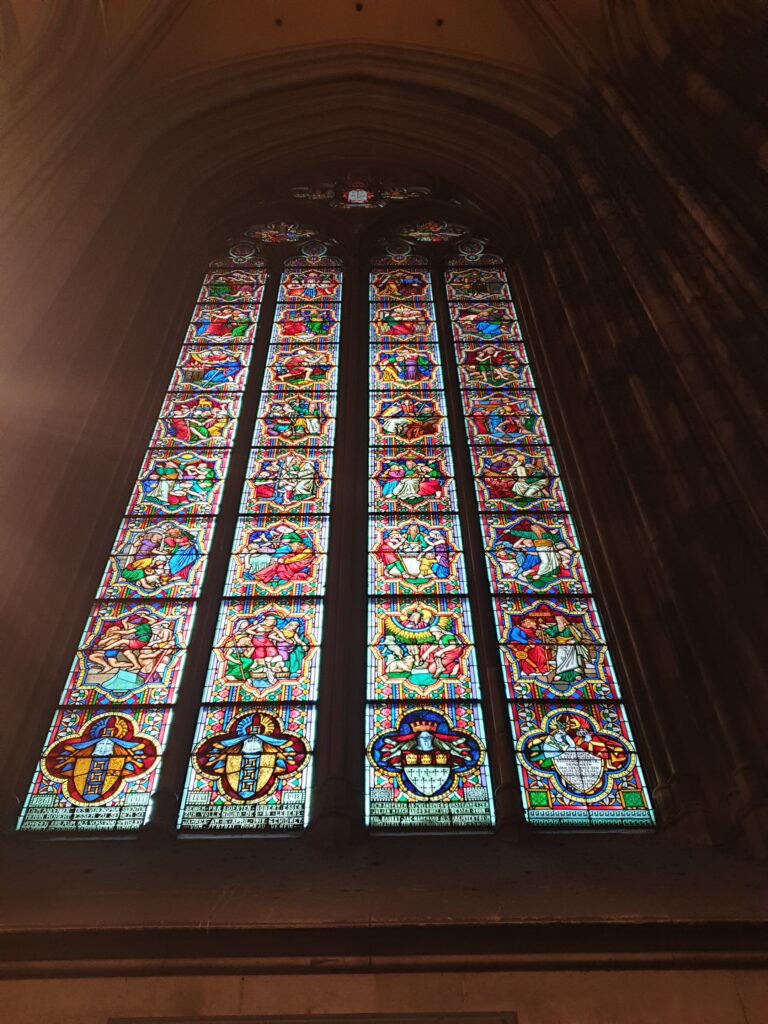

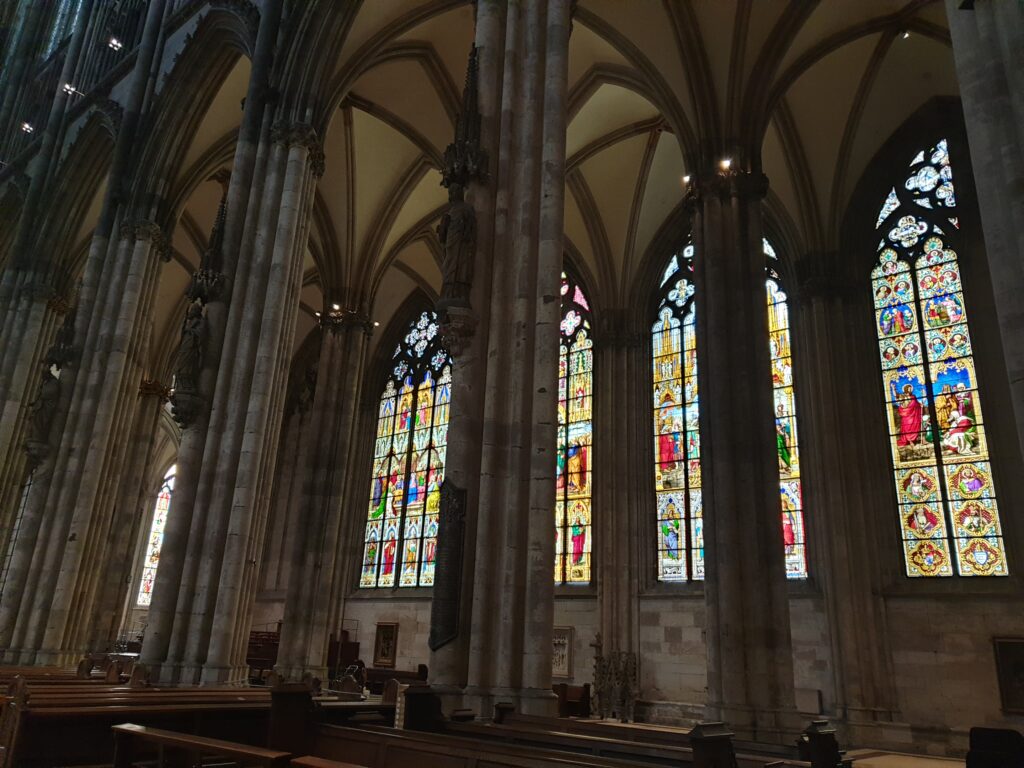

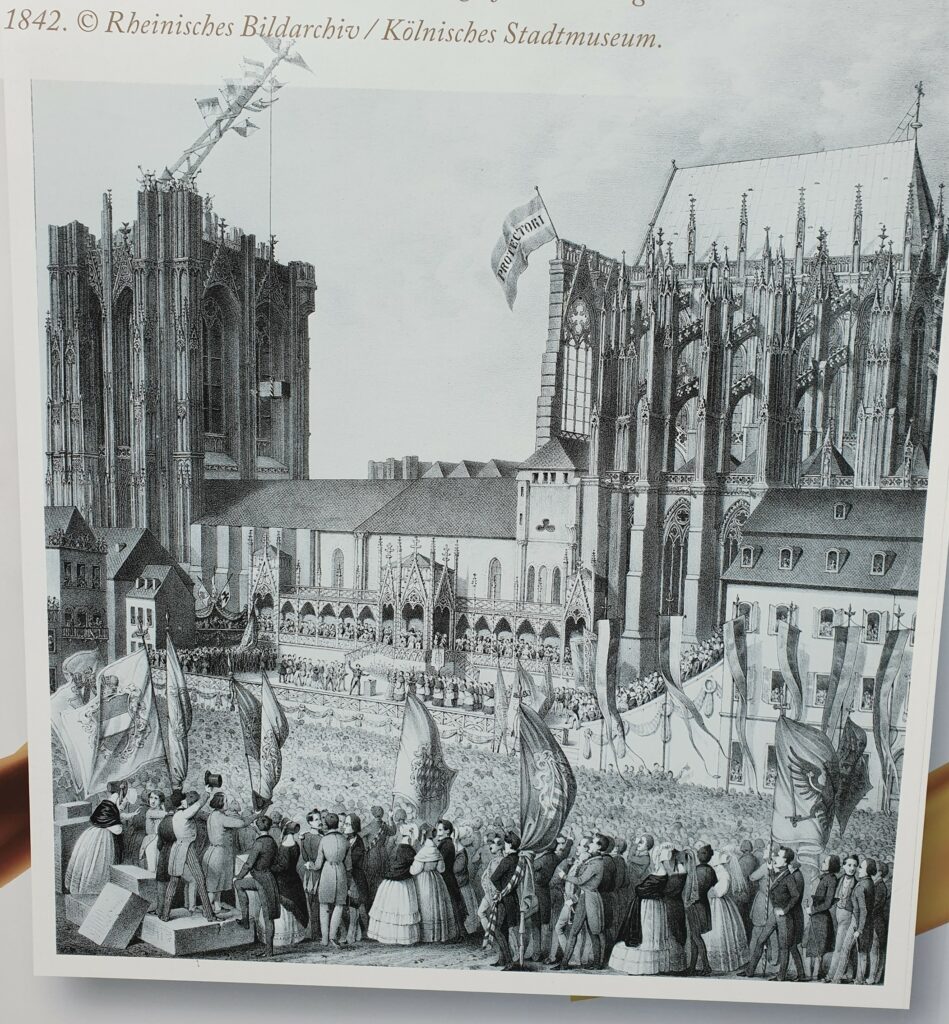

Hugo besuchte den Kölner Dom zwei Mal. Das erste Mal direkt am Abend, als er aus Aachen eintraf. Die ganze Szenerie schien schaurig und dunkel direkt dem Mittelalter entsprungen zu sein („eine ungeheure schwarze Masse mit Spitzen und Türmchen richtete sich empor“). Zu dieser Uhrzeit war der Dom bereits geschlossen und so kehrte Hugo am darauffolgenden Morgen zurück. Zu Beginn sei erst einmal das Wichtigste gesagt: Hugo sah den Kölner Dom nicht so, wie wir in heute kennen, denn vielmehr traf er auf eine gewaltige Baustelle. Eine Vorstellung davon, wie der Kirchenbau damals aussah, zeigt eine Lithografie aus dem Jahre 1842. Ironischerweise wird immer noch am Kölner Dom gebaut, wie die Gerüste auf den Fotos erkennen lassen. Der Bau einer der größten und wichtigsten gotischen Kathedralen begann bereits im späten Mittelalter im Jahre 1284, doch wurde der Bau im Jahre 1528 gestoppt. Erst 1842, also genau im Jahre Hugos Besuch, nahm man die Bauarbeiten wieder auf und vollendete sie schließlich 1880. Damit betrug der Bau des Kölner Doms fast 600 Jahre! So traf Hugo während seines Aufenthalts auf einen „Tumult von Zimmermännern und Steinmetzen“. Das hielt ihn nicht davon ab, die Schätze im Inneren des Doms und die Architektur desselbigen zu bewundern. Mit einer unglaublichen Detailverliebtheit schilderte er in seinem Brief die Bauweise des Kirchenschiffs, der Apsis und der beginnenden Türme, sowie die Reliefs, die Wandmalereien, die bunten Bleiglasfenster und die Schnitzfiguren im Inneren. Als er all dies besichtigte, war das meiste in bedeutendem Verfall, da sich die Bauarbeiten zunächst auf das äußere Grundgerüst der Kirche fokussierten.

Wie so oft hatte der poetische Hugo Augen für die Zeichen der lebendigen Natur, die sich überall erkennen lässt, wen man nur genau hinschaut. Ihm fielen die Brombeeren, der Steinbrech und das Mauerkraut auf, welche schon in den Ritzen der Mauersteine des Kirchenbaus wuchsen. Die Maurerarbeit der Schwalbennester bezeichnete er als „freundliche Zugabe an diese strenge Architektur“.

Schlussendlich schrieb Hugo, dass er den Kölner Dom, den doch viele zu einem „Parthenon der christlichen Baukunst“ erheben wollten, nicht den französischen Kathedralen in Amiens, Reims, Charters und Paris vorziehen würde.

Rathaus

Das Kölner Rathaus, welches mit einer Baugeschichte von rund 800 Jahren als ältestes Rathaus Deutschlands gilt, befindet sich unweit des Doms. Hugo bezeichnete es als ein „überraschendes Misch-Gebäude“, das aus vielen Stücken „aller Zeiten und aller Stile besteht“. Er fand unter anderem römisches Gewölbe, gotische Bögen und Zier- und Schmuckwerke aus der Zeit der Renaissance vor. Auch heute präsentiert sich das Rathaus aus einem zusammengewürfelten Architekturmix: Neben dem Historischen Rathaus gibt noch den Spanischen Bau. 1956 wurde bei Ausgrabungen auf dem Rathausplatz eine Mikwe (jüdisches Ritualbad) entdeckt. Diese wird nach Fertigstellung des Jüdischen Museums zu besichtigen sein.

Romanische Kirchen

Auch wenn Hugo sich nicht die Zeit nahm, sie selbst zu besichtigen, so hob er doch vier bekannte romanische Kirchen in seinem Brief hervor: St. Martin im nördlichen Zentrum der Stadt, St. Gereon im Westen, Hl. Apostel im Süden und St. Maria im Kapitol im Osten. Die Stadt Köln ist heutzutage noch immer für ihre romanische Bauen bekannt.

St. Martin

St. Gereon

Heilige Apostel, heute: St. Aposteln

St. Maria im Kapitol

Mittelalterliches Köln: Martinsviertel

Köln präsentierte sich Hugo zum großen Teil anders als es dem heutigen Besucher, denn die mittelalterliche Stadt wurde im 2. Weltkrieg zu 80 % zerstört. Doch Hugo durchstreifte noch eine Stadt mit dicht aneinander gedrängten Häusern mit Dächern aus Schiefer, schmalen Gassen und hohen Giebeln. Die Stadtmauer, rund um die Stadt und dicht gepresst an den Fluss, war noch intakt. Der Bayenturm ist heute als eine der wenigen erhaltenen Zeugnisse der alten Stadtmauer erhalten geblieben. Es gab eine große Anzahl von Kirchenbauen in der Innenstadt, Hugo sprach neben dem Dom von 27 Stück. Die Brücke, die damals schon nach Deutz führte „schwankt unter den Fußgängern und Wagen, der Strom ist voll von Segel, die Ufer von Masten. Alle Straßen wimmeln, als Kreuzwege sprechen, alle Dächer tönen.“ Köln war schon damals eine große, pulsierende Handelsstadt. Das mittelalterliche Stadtbild hat sich heute nur im Martinsviertel erhalten, welches aus engen Gassen und schmalen Häusern rund um die Kirche St. Martin am Ufer des Rheins erhebt. Dieses Viertel wurde nach dem 2. Weltkrieg wieder aufgebaut und vermittelt ein idealtypisches mittelalterliches Flair, wie es vielleicht auch Hugo erleben durfte. Besonderes Zeugnisse sind hier der Fischmarkt mit seinen charakteristischen bunten, hochragenden Häusern und dem Stapelhaus. Köln war im Mittelalter eine der wichtigsten Handelsplätze des Westens für Seefisch, die mit den Schiffen über den Rhein hierher transportiert und gehandelt wurden.

Uferspaziergang

Hugo unternahm auf seinen Reisen immer ausgedehnte Spaziergänge. Auch in Köln spazierte er am Abend am Rheinufer auf der Deutzer Seite und genoss den Blick auf die mittelalterliche Stadtsilhouette. Auch heute noch blickt man auf die Türme der zahlreichen romanischen Kirchen, den Dom und das pittoreske Martinsviertel.

Wallrafsche Museum

Das älteste Museum der Stadt Köln barg damals eine Sammlung Kunstgegenstände aus dem Nachlass des ehemaligen Rektors der Kölner Universität Ferdinand Franz Wallraf. Hugo besucht das Museum und berichtete kurz davon in seinem Brief. Heute ist der offizielle Name des Museums „Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud“ und gehört heute zu den wichtigsten Kunstmuseen Deutschlands mit einer großen Sammlung impressionistischer und neoimpressionistischer Gemälde.

Trinkgelder

Getrübt wurde Hugos Aufenthalt nur durch zahlreiche Trinkgelder, die an jeder erdenklichen Stelle erhoben wurden. Ausführlich beklagte er sich über diese in seinem Brief. Sie wurden gefordert von demjenigen, der ihm den Weg zu einem Gasthof zeigte, vom Postillon, von demjenigen, der das Gepäck aus der Postkutsche trug sowie auch von demjenigen, der das Gepäck danach in das Gasthaus hineintrug, vom demjenigen, der dem Reisenden das Zimmer zeigte, vom Kirchendiener, der die Kirche für eine Besichtigung aufschloss, von all denjenigen, die in der Kirche dem Besucher etwas zu zeigen hatten, wie der Kustos die Kirchengemälde, der Schweizer den Chor, der Sakristan die Sakristei, der Glöckner die Glocken und der „Erzähler“, der dem Fremden etwas über Köln und den Dom erzählte. Zurück im Gasthaus wartete der Tordiener, der Kellner, der Hausknecht, der Postdiener alle auf ihr Trinkgeld. Hugo berichtete, man „traue sich kaum nach dem Weg zu fragen, denn an jeder Straßenecke lauert das Trinkgeld. […] Für dieses erfindungsreiche Volk ist der Reisende nichts als ein Sack voll Taler, der schnell möglichst geleert werden muss.“

Weitere Besichtigungsempfehlung: Belgisches Viertel

Das malerische Viertel im Süden Kölns entstand erst einige Jahrzehnte nach Hugos Besuch. Zu seiner Zeit war es unbesiedelt und lag außerhalb der Stadtmauer. Am Ende des 20. Jahrhunderts wurde es im Zuge der Stadterweiterung im Stil der Gründerzeit erbaut. Das Viertel, dass durch Straßen mit belgischen Ortsnamen durchzogen ist, welches dem Viertel seinen Namen verlieh, bezaubert heute durch zahlreiche Gebäude im Jugendstil, grünen Oasen sowie kleinen Läden und gemütlichen Cafés.

Quellen:

Victor Hugo: Rheinreise, Frankfurt am Main 1982.

https://www.stadt-koeln.de/